疫情当下,社会聚交减少,学生长期处于封闭状态,自主学习的时间增多,为鼓励学生多读书,与书为友,促使学生养成多读书,读好书的习惯,在全院范围内营造爱读书、读好书、善读书的阅读氛围,在我院领导的积极倡导下、各位同学大力支持下,马克思主义学院学习部于2022年4月10日—4月23日组织开展“徜徉书海享书香”阅读分享活动,本次活动面向2020级、2021级全体本科生,共有14名同学参与。

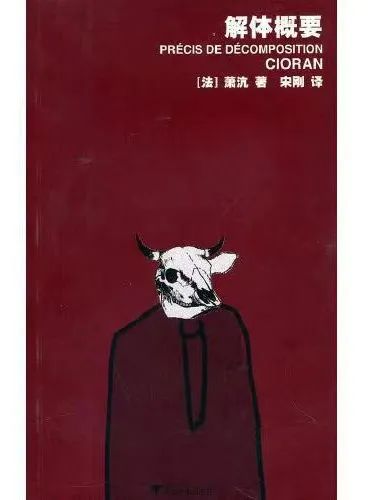

《解体概要》读后感

一、狂热

首先回到一个困扰我多年的问题:好心办坏事是否应该责备?宏大一点的例子可以是《不能承受的生命之轻》中捷共面对国家的混乱状况感叹“我们的本意是好的”(大意如此),细微一点的例子更是随处可见:“我这么做是为你好!”——这句话出现的频率绝对不算低,若不是很多父母的强加干涉,他们的孩子应该会有另一种人生吧。看了《解体概要》第一篇《狂热之谱系》,有如醍醐灌顶,原来这个问题的关键不在于判断标准是结果还是动机,而在于“好心”本身便存在问题。这本书的作者萧沆(Cioran,别译齐奥朗)信奉虚无主义,并从该角度对问题进行了回答。

在萧沆看来,信仰是狂热的产物,人又有本能的迷信,“人一旦失去保持淡漠的能力,便成了潜在的凶手;一旦把他的想法变成了神,那后果也便不可估量。”人是可以为了信仰而杀人的,不管这信仰是来自于理性、国家、阶级或者种族观念,产生的极端行为与宗教裁判所一脉相承。

“人一旦拒绝承认思想观念是可以相互替换的,就会发生流血……坚定的决心下面竖着一把尖刀;满怀激情的眼睛预示着凶杀。”坚信理想,追求真理,热爱信条,狂热由此而来。他认为“一种满嘴玩笑的智慧总比一种发作起来的圣洁要柔和些”,人们将自己的行为一个崇高的理由,强迫他人来接受,于是乎,人人都成了改革家,想着要拯救他人。

一个典型的理想主义者是萧沆的敌人:“我只要听到一个人诚恳地谈及理想、未来、哲学,听他以充满信心的语气说起‘我们’,听他提到‘他者’,并以担当他们的代言人为己任——就足以把他看成是我的敌人。”这样的人在他看来是潜在的暴君。“一切信仰都推行着某种形式的暴政,因为其主导者是些‘纯洁的人’而变得尤为恐怖。”真正可怕的不是一般意义上的坏人,而是充满着理想要去改变世界的人。

“狂热之徒,则是人所收买不了的;如果说为了一种观念,他可以杀人,那他同样可以为了这种观念而被杀;在这两种情况下,无论他是暴君还是烈士,都是魔鬼。”

历史上的事例有很多,不便列举。我们一直接受的教育是,理想推动了历史的发展,伟人都有着崇高的理想,为了一个崇高的信念而死是神圣的,而萧沆则告诉我们,所有狂热的理想信念才是罪恶之源,保持淡漠才不至于害人害己。孰是孰非,自行判断。

二、痛苦

每个人都抱怨自己的痛苦,然而我们也知道,能说出来的痛苦就不是真正的痛苦,萧沆是这么描述的:“一个人所承受的痛苦,若具备明确的特质,他就无权抱怨;他毕竟还有事可做。大痛大苦的人从不会倦闷:病痛占据着他们,就如同悔恨滋养着罪人一般。”在这里,他把倦闷当作最大的痛苦。

他假设,若星期天下午延长到一个月,人们会陷入难解的痛苦:“在没完没了的星期天里,存在之苦彰显无遗。有时人还能在什么东西里忘掉自己,但如何才能在世界里把自己忘记呢?这种不可能就是痛苦的定义。”保持忙碌就可以避免认知世界原来如此虚无,漫长的假期引起的痛苦简直难以忍受。

那么痛苦是可以分成不同层次的吗?在另一篇里他又否认了这一点:“人从来就在痛苦,只是痛苦因当时哲学所维持的整体视野,而可以是‘崇高’、‘正义’或‘荒诞’的。不幸是一切在呼吸的东西共同的经纬,但其存在的形式却在发生着变化;而这些不同形式则构织了一系列顽固的表象,诱使每一个生命都以为自己是第一个如此痛苦的人。这种自觉独一无二的骄傲促使他去爱上自己的疼痛,去忍耐。在这样一个满是痛苦的世界上,每一个痛苦都唯我独尊,全然无视别的痛苦的存在。”篇名也饶有趣味:《形容词霸权》,人们所认为的区别与创造,不过是更换了形容词。

既然每个人都在痛苦,又如何去判断谁的痛苦更严重呢?萧沆写道他在医院里遇到一个老太太,不停抱怨身体的病痛,仿佛“只有她的病痛才是时空唯一的主宰”,这样对自己的过分关心让他下决心“要从此放弃我的痛苦”。我们或多或少都有这样的体验,听别人诉苦是一回事,真正碰上了又是另一回事:“他人的痛苦,在我们眼里都是可以解释而且能够克服的;我们以为他们之所以痛苦,是因为他们没有足够的意志、勇气,或是不够清醒。在我们看来,每一种痛苦,我们自己的除外,都是合理或者简单得可笑”。

就算是我们自己所经历的痛苦,此一时,彼一时,永远是当下的痛苦最沉重。好像考试,总是紧接着要考的那一门最紧张最艰难,考完回顾又觉得不过尔尔。多少人考前的心情如同《小团圆》里写的,宁愿打仗也不愿考试。要是考完试再听到城门被攻破的消息,估计不会感到轻松吧。

萧沆用了一个有趣的短语:“直立起来的痛苦”。直立起来后,人所做的便是改变自己,而我们的本质无法改变,这大概就是痛苦的来源。他又引了这么一句话:“存在等于痛苦”。人能够意识到自己的不幸,因而,“你的痛苦就如同命运一样,没有目标”,只能“甘心接受痛苦的入侵”。

萧沆本人对痛苦也深有体会,他的思想,根据译者序所说,是“早年失眠之苦的后遗症”。他无法控制失眠,被迫清醒着面对生命的虚无,质疑自己的存在。

三、孤独

《孤独——心灵的分裂》,从这个标题就可以看出萧沆对孤独的看法,“一个孤独的世界面对一颗孤独的心灵,彼此注定要分离,要在对立中激怒对方。”孤独太过强烈,人就成为异端,孤独等同于叛逆。

另一篇里,他写道,“真正孤独的人不是被人抛弃的那一个,而是那个在人群中痛苦着、扮演着无可挽回的喜剧戏子,他在市集上拖曳着自己的沙漠,展示着他那微笑着的麻风病人的才情。”痛苦能够解脱我们与事物的联系,却“惟独不能解脱我们对自我的执着和那种不可推卸的个体感”,而个体感正是“孤独最终的基础所在”。因此,“孤独被放大成了本质。”然而过多地诉说孤独是违反规则的,所谓文明是“人不以自己的烂疮示人”,是遵守世界的规则。若“每个人都让自己的孤独自由发挥,上帝就得重新创造这个世界,因为世界的存在,全赖于我们的教育和我们对自己的恐惧……”

孤独来自存在的个体,每个个体的孤独方式与程度不同,最孤独的是叛徒,“因为他把他的个体性推到了极致。”所以“犹大乃是基督教史上最孤独的人”,但“并不是孤独史上最孤独的”。他的背叛很具体,出卖了一个神,而有一种更复杂的背叛方式,不指向具体人与事:“抛弃一切,却不知道所谓一切意味着什么;孤立在自己所属的环境之中;借由一种形而上的分离,去拒绝那些塑造了自己、包围着自己、支撑住自己的东西”。这种最深刻的背叛,是背叛存在,抗拒一切却无人知晓,他的惩罚又会是什么呢?我们不得而知。

书籍,使人充实,给人力量;读书使人灵秀聪慧,令人识趣明礼。此次阅读活动,同学们与经典为伍、遨游书海、开阔眼界,不仅增长了知识,提高了审美情趣,而且丰厚了人文底蕴,养成良好的阅读习惯。相信我院学子在疫情期间定能脚踏实地、学思践行,增强自主学习能力,在阅读经典中收获更加优秀的自己。