曾令媛

马克思主义学院

思想政治教育专业2020级二班

微格教学设计思路

导入新课:

教师活动:

大家好!上课之前,我们来观看一个视频,我们看到这个视频是屠呦呦诺贝尔奖的颁奖典礼。我们也知道,屠呦呦因为发现青蒿素获得诺贝尔奖,那么青蒿素的发现是不是凭空产生的?是什么力量推动医学的发展的?大家讨论一下。

大家讨论的都非常的好,任何事物都不是凭空产生的,是实践推动医学的发展,实践是认识的基础。引出总议题:实践是认识的基础。下面让我们深入学习一下。

分议题一:实践是认识的来源。二十世纪六十年代,在抗性疟蔓延,抗疟新药研发在国内外都处于困境的情况下,1969年,中国中医研究院接受抗疟疾药研究任务。1969年1月,屠呦呦接受了国家“523”抗疟药物研究的艰巨任务,被任命为中医研究院中药抗疟科研组组长。那么大家思考一下,如果你是屠呦呦,接到了研究治疗疟疾药物的科研任务,首先该怎么做?

总结:我们回过头来看,屠呦呦的脑子中要想获得青蒿素的认识,要对资料进行整理整理,然后要进行实验,并且对于药品进行试用,最后进行总结,那么这些都是什么活动?由此可见,想要获得关于青蒿素的认识,得从实践中获得,如果没有实践活动,就得不到关于青蒿素的认识。所以,实践是认识的来源。

提出疑问:有同学提出疑问:实践是认识的来源,我没太多实践,却有丰富的认识。这是否与实践是认识的来源相矛盾?同学们展开辩论,我们一起来讨论一下是否是矛盾的。

总结:我们获得知识一般有两个途径:一个是通过亲身参与实践活动获得的直接经验;一个是通过知识的学习和传递获得的间接经验。我们书本上的知识也是前人对于知识的总结,也是前人的实践活动,所以直接经验和间接经验归根结底都是通过实践得来的。所以说,认识的来源只有一个,就是实践。

分议题二:实践是认识发展的动力。我们了解到屠呦呦因为发现青蒿素获得了诺贝尔奖,但是屠呦呦的科研之路也不是一帆风顺的,她都遇到了哪些困难呢?我们来一探究竟。

一般来说,研制疫苗是一个非常漫长的过程。1969年越南战争期间,疟疾广泛流行,中国中医研究院要求尽快研制出疫苗。疟疾通过蚊虫传播,速度非常快。两年后屠呦咄的团队就研制出来。这是她面临的第一个问题。

青蒿素的研究进入临床阶段时,采用药片的形式服用,但是患者吃后心脏出现问题,研究后发现是因为崩解度出现了问题,药物无法被人体吸收,所以上临床才会无效,最后采用了胶囊的形式服用药物。这是屠呦呦面临的第二个问题。

屠呦呦刚研究青蒿素化学结构时经过了反复实验都达不到效果,后来屠呦呦团队改变煮沸和高温提取方法,采用低沸点实验提取有效成分,明显提高效果;在深入研究中发现,青蒿素在治疗肿瘤、白血病等方面也有效果。后来她经过反复实验,又创造出临床药效高于青蒿素10倍的双氢青蒿素。这是屠呦呦面临的第三个问题。

下面我们来分析一下,屠呦呦在实验过程中面临的三个问题分别是什么,并且从这三个问题中我们可以看出什么?

我们来总结一下。第一点,由于疟疾形势太严峻,逼迫着我们进行抗疟药物的研究。正是由于时间的紧迫,有了实践的需要,为人们提供了新的研究课题,我们对认识的发展就有了强大的动力,我们对事物认识的规律会更快一些。实践不断产生新的问题,提出新的要求,推进人们进行新的探索和研究。

第二点,屠呦呦在科研过程中遇到了问题,青蒿素作为一种认识工具,使人们发现,服用药片,可能会产生崩解度的问题,无法被人体吸收,要采用胶囊形式,推动人们认识的发展。实践的发展为人们提供日益完备的认识工具,这些工具延伸了人类的认识器官,促进人类认识的发展。

第三点,经验的缺乏,在研究青蒿素的实践中,屠呦呦不断丰富自己对青蒿素的认识,提高判断和推理能力,推动了对青蒿素认识的不断深化,发明了青蒿素和双氢青蒿素。所以实践锻炼提高了人的认识能力。人类在改造客观世界的同时,也改造着自己的主观世界,提高自己的判断和推理能力,从而推动认识不断深化。我们可以看出是什么推动了认识的发展呢?是实践。所以说,实践是认识发展的动力,它推动了认识的发展。

学生活动:

学生们分组讨论,得出结论:不是凭空产生的,是实践推动医学的发展。

学生回答:要进行查阅资料,要进行实验,采集样本,进行试用。

学生进行辩论,会得到两种观点:矛盾的和不矛盾的,不矛盾的偏多。

学生讨论得出:第一个问题时间的紧迫,正是因为实践的需要,迫使我们对认识的发展,为人们提供了新的研究课题;第二个问题是研发过程出现了问题,青蒿素作为认识工具,促进了人们认识的发展;第三个问题是经验的缺乏,反复的实验,丰富了经验,提高了屠呦呦的认识。

设计意图:

通过视频,讲述屠呦呦获奖的例子,引导学生认识到屠呦呦不是凭空发现青蒿素的,从而进一步认识到实践对认识的重要作用。引出本节课的总议题——实践是认识的基础。

提出分议题:人们是如何获得头脑中的认识的呢?然后通过“假如你是屠呦呦”这一探究活动引起同学们的兴趣,使他们积极思考,结合实践的含义逐步分析,通过一系列实践活动得到关于“青蒿素”的认识,进而明白实践是认识的来源。

提出分议题:什么推动了认识的发展。联系材料,通过屠呦呦发明青蒿素的过程,分析她在科研路上遇到的三个问题,讲解实践是认识发展的动力。

课堂小结:

总结本节课知识点:

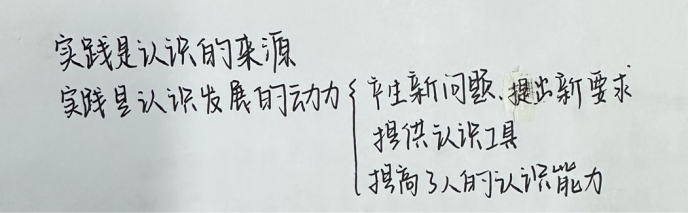

本节课,我们主要围绕实践是认识的来源、实践是认识发展的动力。我们要学会用实践的方法解决问题,坚持实践第一的观点,积极参与实践。

设计意图:

这种小结方式能够梳理知识体系,以便学生快速完成对知识结构的补充,并且对学生的思想进行强化。

作业设计:

据医学记载:17世纪20年代,英国有个医生给一个生命垂危的青年输羊血,奇迹般的挽救了这个青年的生命。其他医生纷纷效仿,结果造成大量受血者死亡,从而使输血医疗手段被禁止使用。19世纪80年代,北美洲医生给一位濒临死亡的产妇输人血,产妇起死回生。医学界再次掀起输血医疗热,却带来惊人的死亡率,直到1901年,维也纳的莱因此茨痰发现了人的血型系统规律,从而打开了科学输血大门。

上述材料是怎样体现“实践是认识的基础”这个道理的?

板书设计:

教学后记:

本节课采用议题式教学,用一案到底的方式来进行讲解,层层递进,使学生更容易理解本课内容,符合高中思想政治核心素养的要求,但由于本节课讲授时间有限,教师的知识储备有限,与学生探讨的深度有待于进一步的提高,今后会加强对此方面知识的扩充。

教学是一门艺术,教师是艺术家。通过此次活动,有效提升了我院师范生的教学能力、教学素养,增强了师范生的语言组织能力和对教学活动的综合设计能力。未来的路还很长,相信我院学子一定会将本次活动中的所学、所思运用到今后的教学中,促进自身专业能力的发展,带着对教师的崇敬与追求,在未来的教学之路上绘出美丽的图画!